为寻求佛教画创作的突破,我先后到云岗、龙门、大足、广元、安岳等著名佛教石窟圣地写生调研,特别是深入到散落于乡村山野众多无名佛教石刻所在地,感悟残佛韵致及灵性,收集大量相关资料,寻求佛教题材画的创新。石刻造像在佛教界内部被看作是佛陀的化身,这些石窟不仅作为佛教活动的场所,也是佛家造像艺术展示的重要平台。佛家造像不仅是宗教仪式的必需品,更是一种集合了精湛技艺和深刻哲学思想的高级艺术形式。许多佛像被认为是最高艺术成就的代表,至今仍被高度保护、珍藏和崇拜。

更为神奇的是,散落于各地各处的佛教造像,在数千年的历次自然、战乱的损毁中,虽残破不全,但丝毫不减其神圣和艺术魅力。残破意味着佛陀化为千万,碎片也是具有灵力的圣物。一场劫难犹如一场烈火,火焰熄灭后,千百块碎片依然坚硬,如同舍利一样,依然充满着“灵力”,残佛弥足珍贵!中国历史上数次灭佛(人为或自然的),但佛之所以越灭越多,是因为佛经中早就有“佛身一残,千万佛生”的禅语。因此历来信众都把在战乱、天灾人祸中遭到毁损的佛教塑像悉心保存。青州龙兴寺将保存的佛像石刻残体和佛教经文残片及佛事记文残片,在2016年世界艺术史大会上进行特展。数量惊人的碎片为何可以跨越数个世纪保存下来?原因是佛像碎片在佛教内部被看作是具有灵力的“舍利”。有的佛教经典还指出,残破的佛像可以在国泰民安的时代重新聚合在一起。这类现象和观念反映了中国文化对于艺术品全然不同的一种理解,即佛教造像并不只是呈现为一种造型的、视觉的形式,而是具有其内在的生命力。

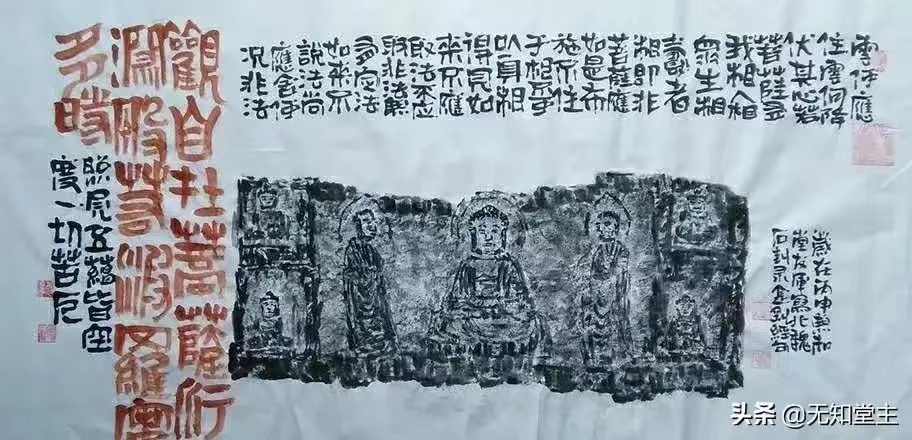

我首创的“焦刻摩崖造像”系列,正是建立在以上理论基础之上的。为使这一信念通过中国画进行表现,并借此更好地弘扬佛法,我探索创造了“以笔代刀,焦刻残佛”这种图式和画风。用中国画集中表现残佛,自古自今实为鲜见。我认为这是一个被人们忽视了的很有开发研究价值的领域。

“焦刻摩崖造象”的偿试带有很强的探索性和实验性,其主要特征用“刻”、“焦”、“掘”、“残”四个字加以摡括。这四个因素构成了我这个系列作品的基调。第一个重要构成因素是“刻”,就是把石刻上的刀法转换成笔法,将石刻的韵味表现于宣纸上。刻石刀痕元素,结合传统笔墨,枯笔、 渴墨、焦墨,糅合自我的修养,成为颇具现代意味的刻石摩崖碑版遗韵。这种刻的 意境表现,将中国传统书画艺术当中的刻制技巧的因素,和这种刻的遗痕有机地相结合,就创作出了一种让人耳目一新的摩崖碑版语言。这种新的语言,形成了这个系列独特的视觉图式,能给人留下难以 忘怀的印象。

第二个是“焦”。中国焦墨画就是用枯笔渴墨来形象表现天地之大美,以纯墨来描绘自然之万象。焦墨画以书法为本,用皴擦替代渲染,笔锋含墨量的多少和下笔轻重缓疾只仰仗于画家的笔墨功底。对此我用枯笔蘸一种不加任何水份的极浓原墨汁作画,画面的虚实、浓淡 、干湿的层次变化都用纯浓墨来实现。 笔法上以中锋运笔为本,在用笔的轻重虚实、方圆尖曲等变化与繁简离合的黑白灰对比过渡中,使这个系列的作品表现出古朴特质,彰显苍茫掘雅之气象。

最后一个是“残”。历经几千年残缺不全的佛教摩崖造像和各种碑刻是具有生命的灵力的,通过再创作,赋予它本有的生命华彩,在残碎的隙缝里,让我们看到生命的永恒。为使这一信念通过中国画进行表现, 并借此更好地弘扬佛法,我在构思这个系列的图式和画风上, 画面主要由佛教石刻残破体和佛教经文或高僧大德谒语两个方面的内容组成。易经亦有云,“欲致其圆,必由其缺。欲达其活,必由其断”。中国画理有不齐为美之说,残缺不齐也是自然之美和艺术之美的联结处,而这个连接处正是使人陶醉的地方。守残抱缺是一种天趣和掘趣,是一种内在气质的张扬。