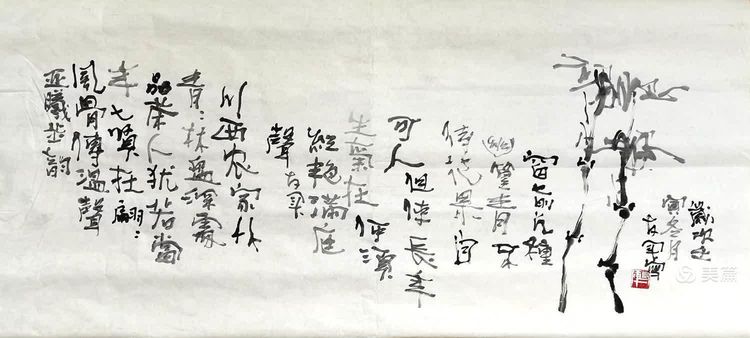

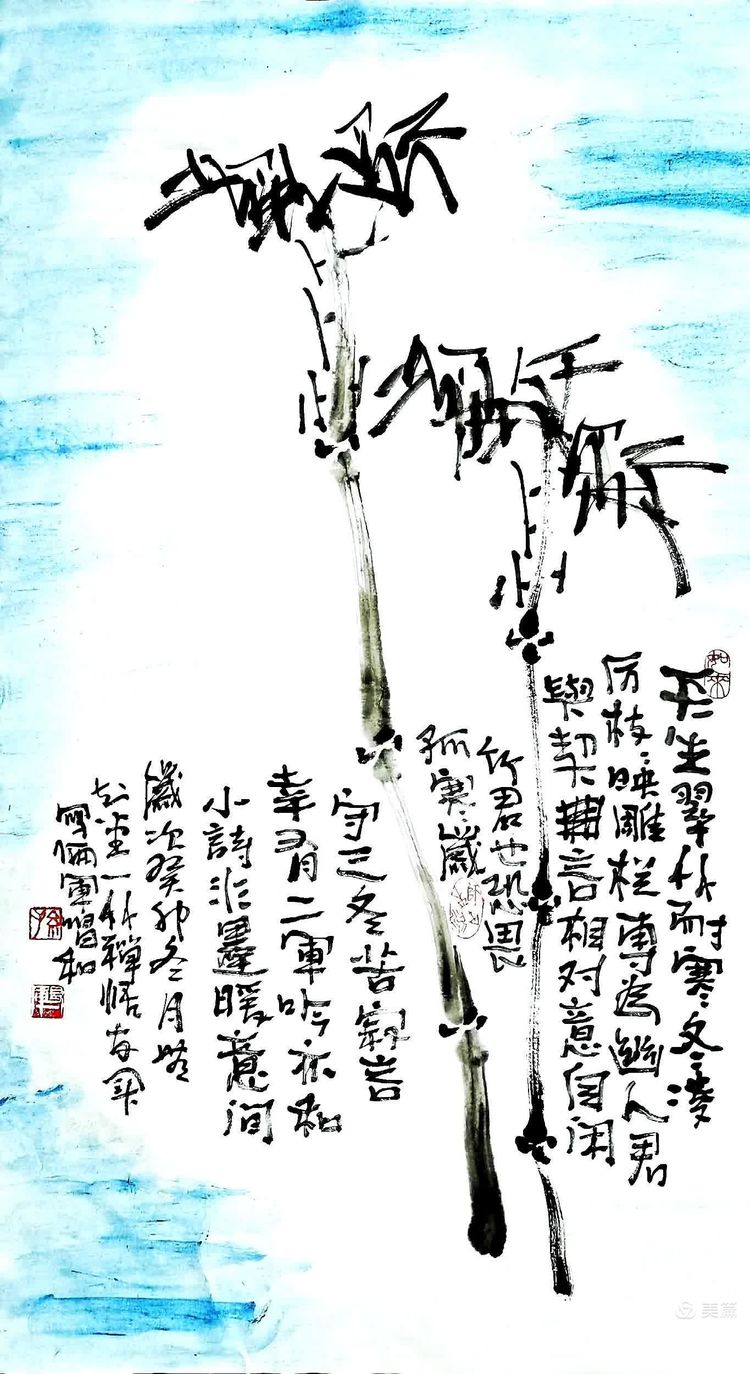

这些年来,有不少人问我,“你画的是什么品种的竹子,望江楼公园的竹子有几百个品种,把他们分门別类画出来多好啊!”的确,我的竹画画的不那么具象,有人说可能你根本就画不像,这个话也对,因为我不想画像,我没有必要说要把竹子画的跟自然界某一种竹子一模一样。

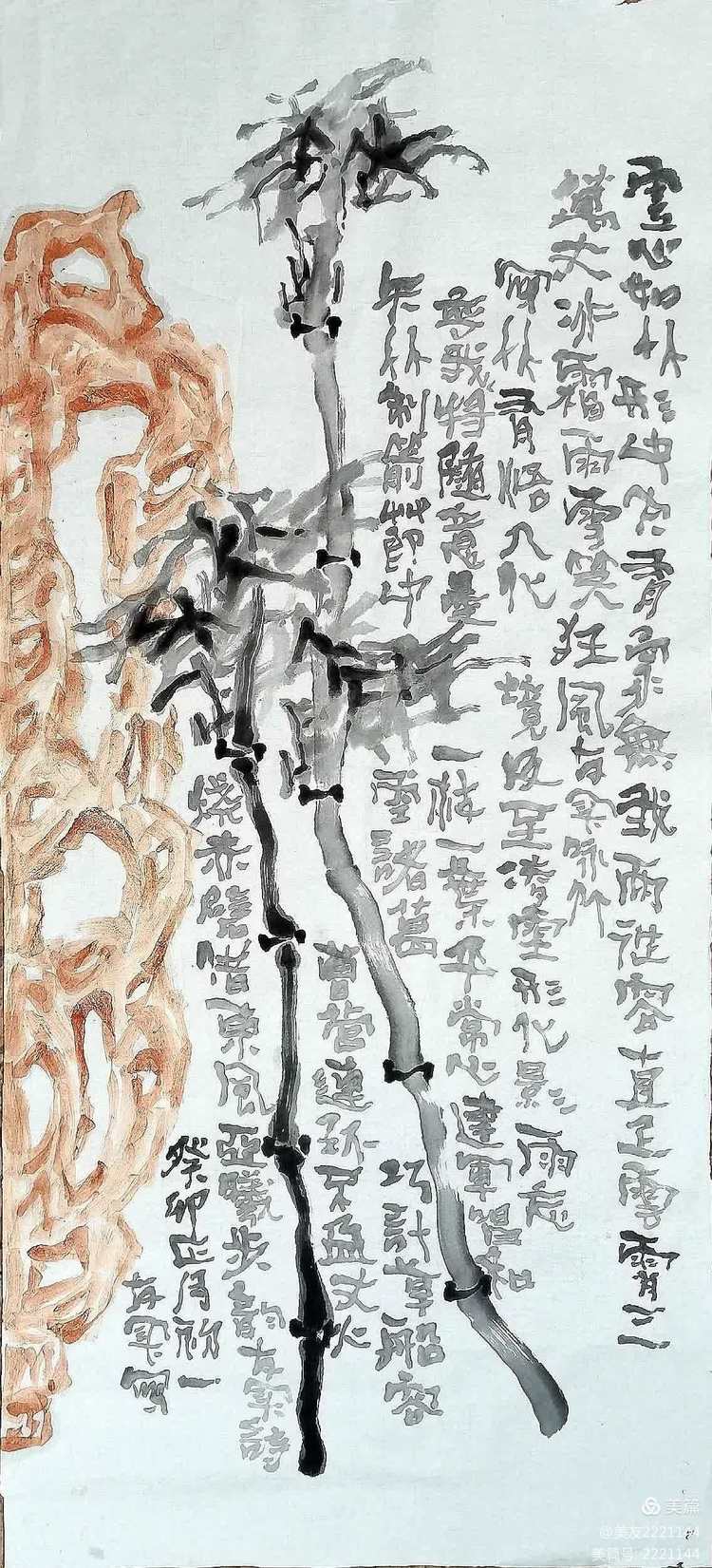

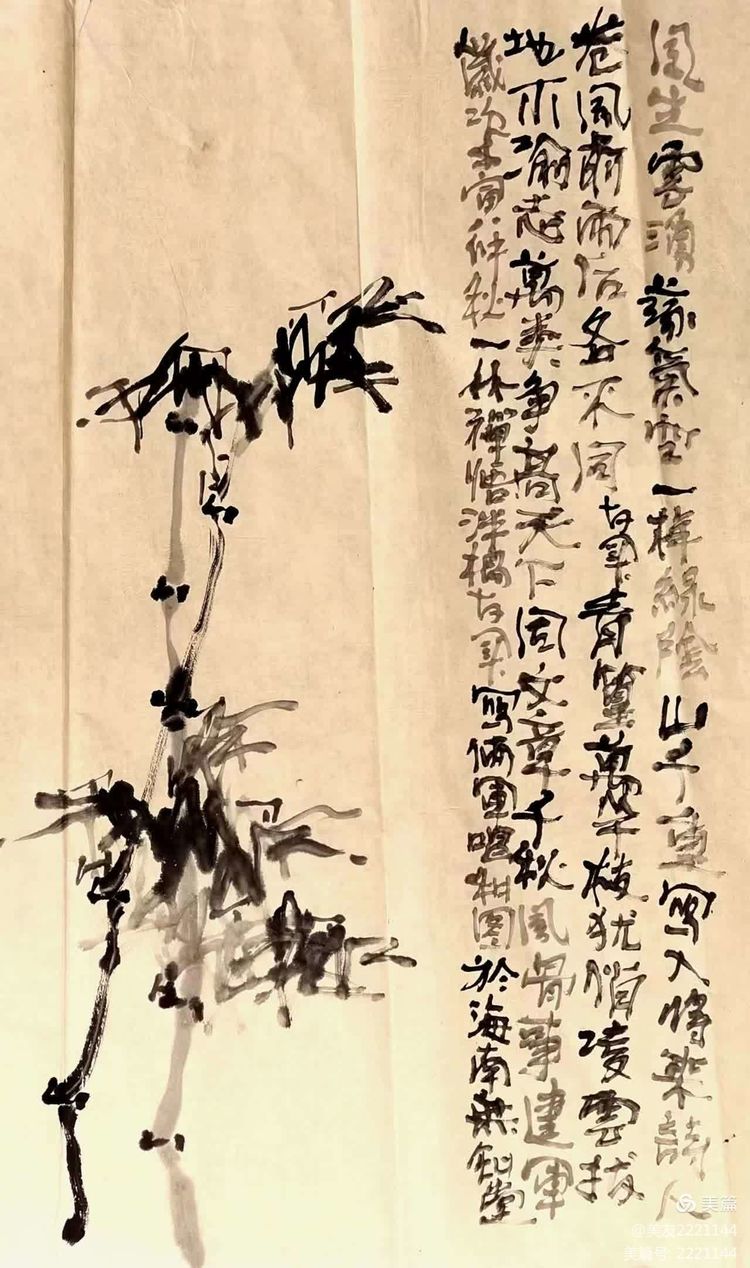

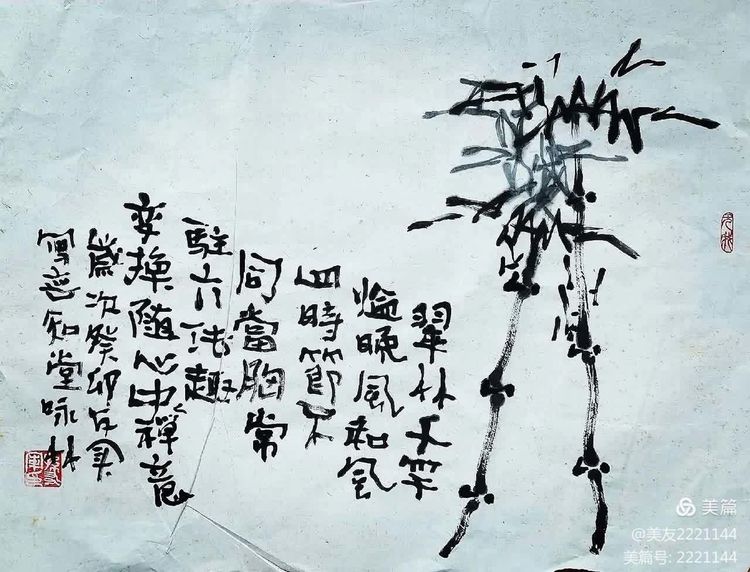

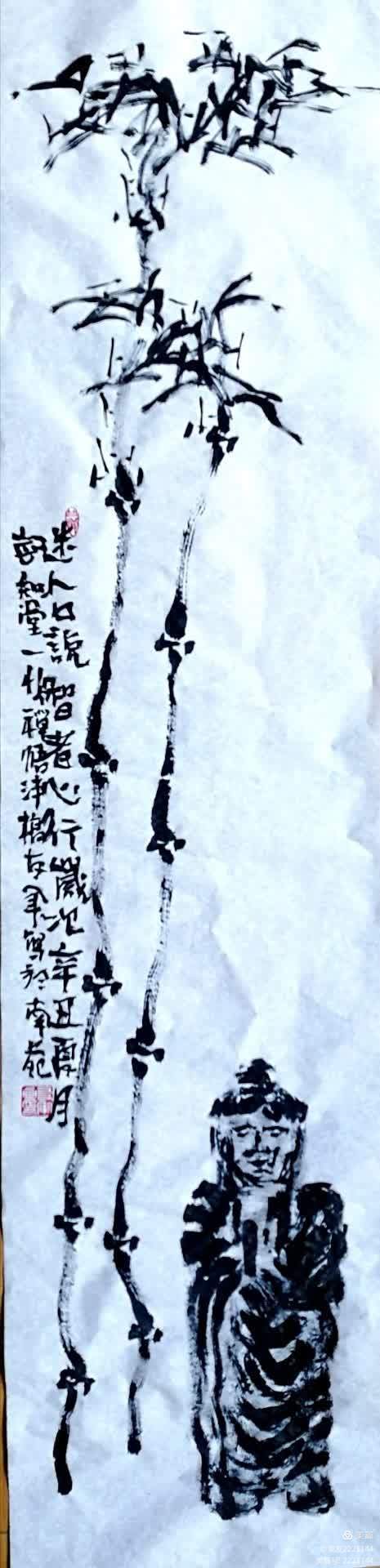

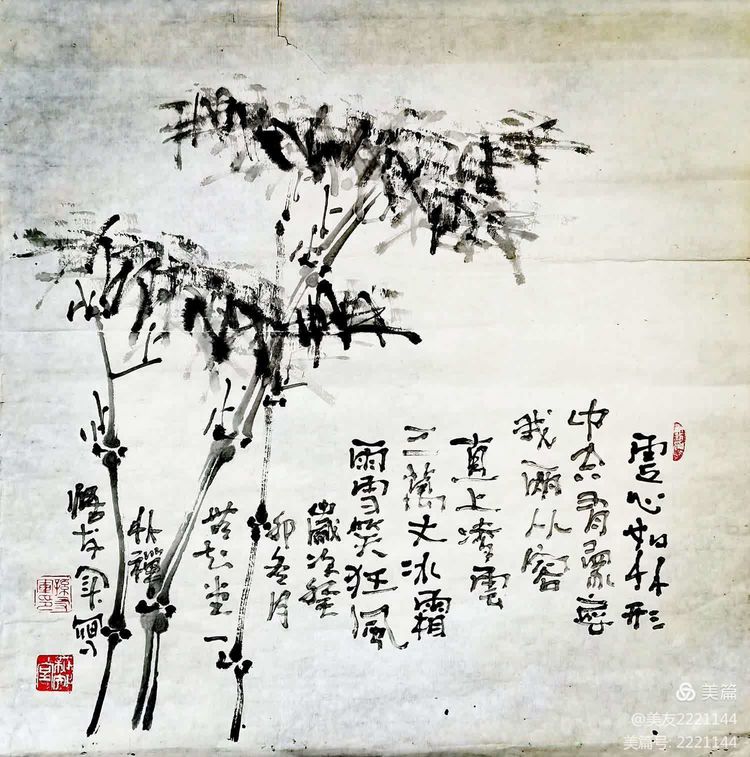

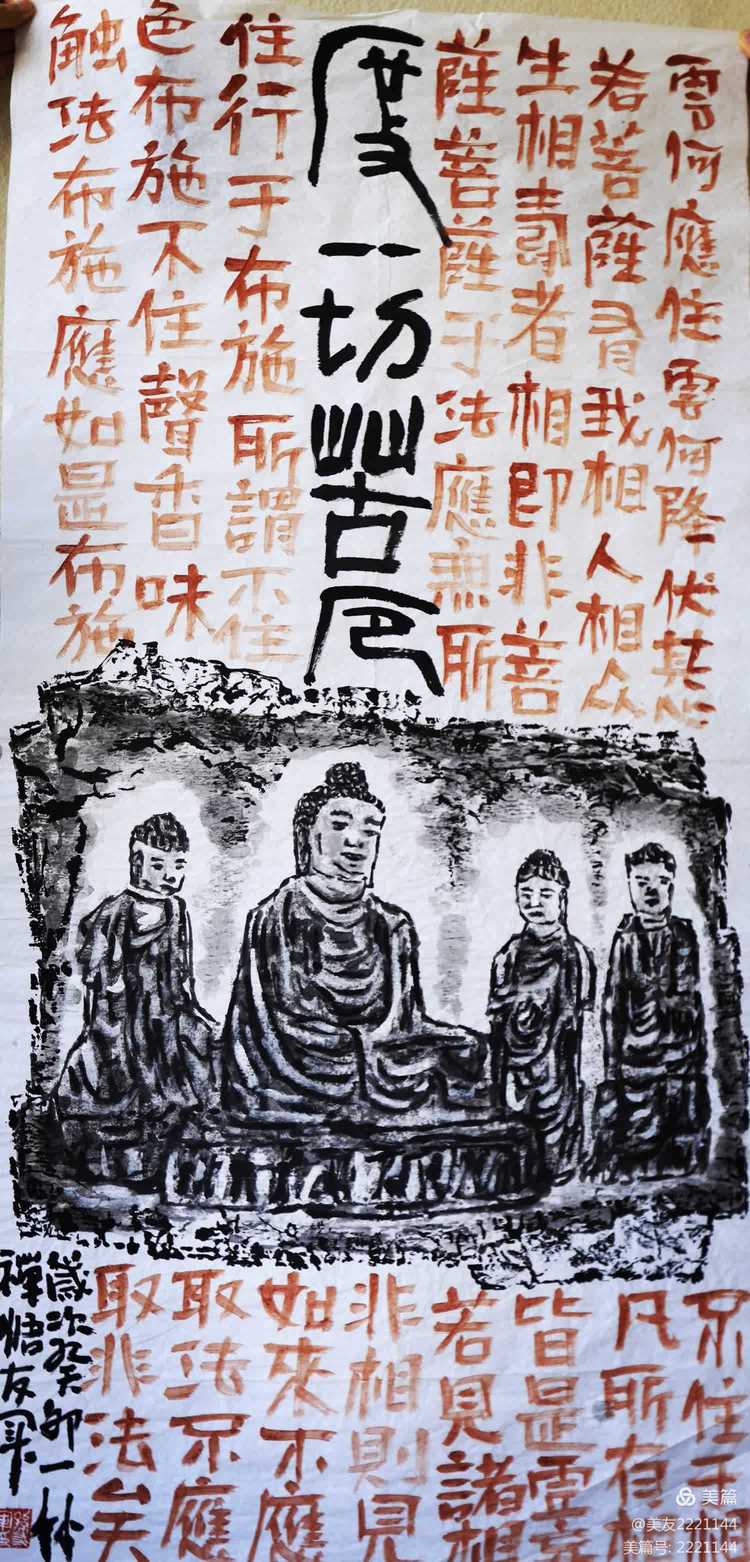

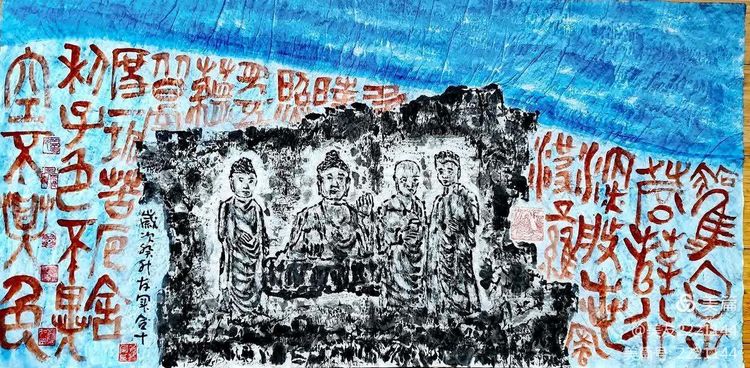

因为我认为中国画不是具象的艺术,它是个表现的艺术,是一种意象性的东西。既然是重表现,我在创作的时候,不是特指某一个具体对象,没必要把我见过的世上的众多种类的竹子分门别类一一再现出来。我的另一系列,即“焦刻摩崖造像”亦是如此,并不是特意去再现某一地方的摩崖石刻,它只是从意像的维度呈现出来。

古人说“师造化,得心源”,得了心源后自然就不会去表达某一种、某一地的竹子,而是一种潜意识的爆发,实际上是长期积累的一种印记。我有一个指引,齐白石的那句话,“似与不似之间”,亦或者说“似是而非”,这些东西不需要有那么清晰的指向。

一个画家首先要过画像的关,从画不像到画得像。接下来就是想画不画像但始终还画得像,这是功夫不够,更是艺术修炼沒到位的表现。再接下来就是想画不像就画不像,这就是进入到了得心应手物我两忘的境界了。古人说的见山是山——见山不是山——见山还是山。

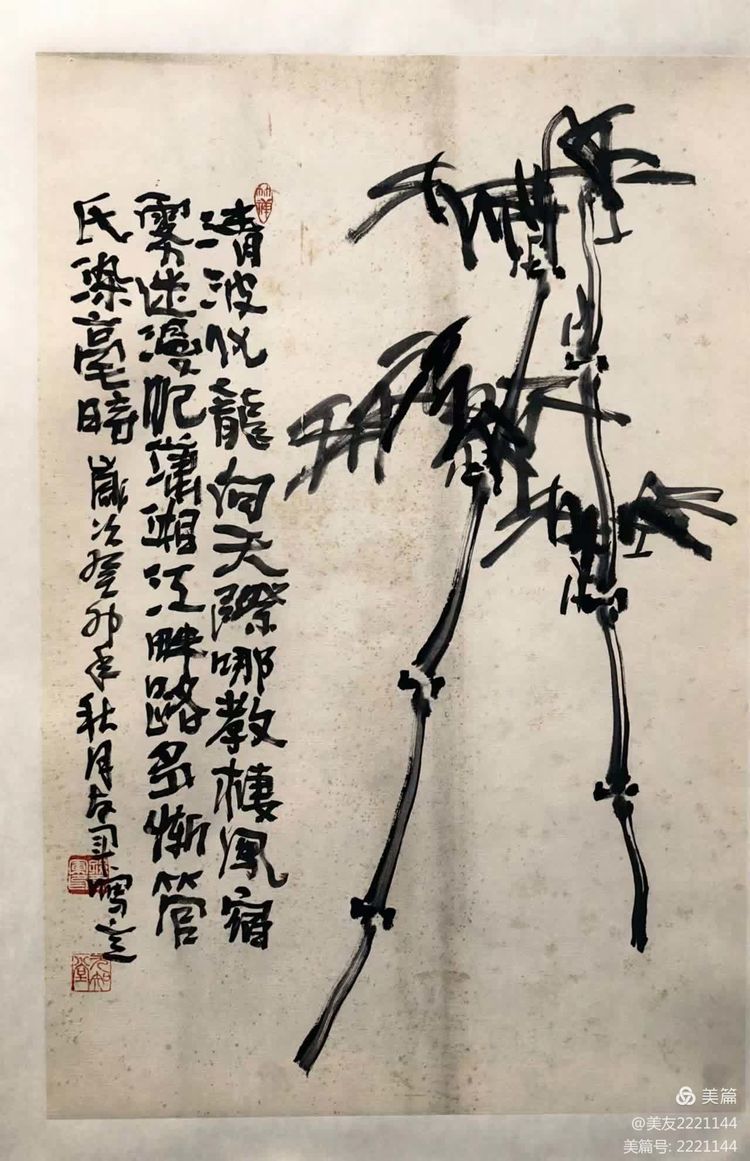

说到这里,我想起了在大学学哲学时老师讲的“白马非马”的著名论题,这一论题是战国时期著名逻辑学家公孙龙提出来的。意思是白是一切白色的共性,而不是马,马是一切马的共性,而不是白。白马指白色的共性加上马的共性。所以白马并不是马。公孙龙的论证在逻辑上和概念分析上做出了独到的历史贡献。他分析了马与白马这两个概念的差别、个别与一般的差别。

一般与个别,一般指事物在现象上和本质上的共同之点,个别指单个的、特殊的事物。个别必须与一般相联结而存在,一般只能存在于个别中。任何一般只是大致地包括一切个别事物。任何个别都不能完全地在一般中得到反映。人的认识是从个别事物到一般事物,又以对一般事物的认识为指导,认识尚未认识或尚未深入认识的各种个别事物,从而补充、丰富和发展对一般事物的认识。

这就是共性与个性的哲学范畴。世界上每一事物、现象都作为个别的东西而存在,它们的存在和发展呈现出不同的形态,表现为个体性、独特性;这种个体性、独特性使事物、现象彼此相互区别开来。世界上的同类事物或一切事物中又贯穿着一般的东西,即共同的、普遍的属性;这种共同性、普遍性使各个特殊的事物相互联结、相互贯通,形成统一的有机整体,并具有共同的规律性。因此,共性因其是事物中共同的、内在的、本质的东西,它比个性深刻。

一般与个别的辩证原理对于人们认识事物具有重要指导意义。依据这一原理,人们应首先通过个别去认识一般,从大量个别事物的特殊本质中总结概括出事物的一般本质,即从个别上升为一般;再以一般为指导去认识没有研究或尚未充分研究的个别事物,即从一般又到个别,如此循环往复,使认识不断深化和发展。

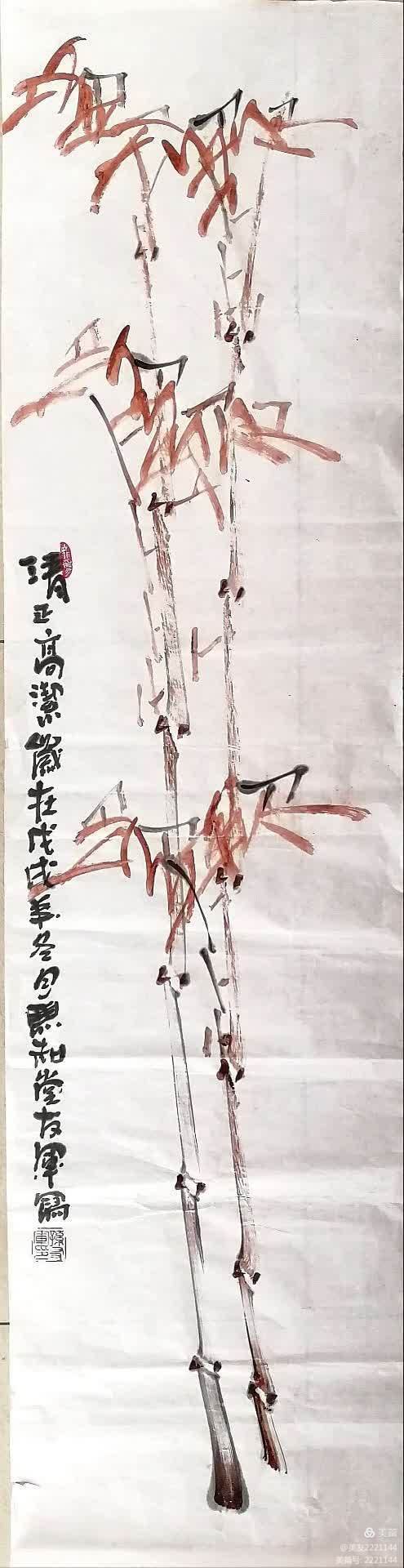

从个別上升为一般是艺求创作意象思维的重要理论依据。在中国画创作中表现一般,是艺术家运用艺术手段直接表达自己的情感体验和审美理想理性的、情感的因素比较显著在创作手法上偏重于理想地表现对象或抛弃具体的物象,追求超感觉的内容和观念,采取象征、寓意、夸张、变形以至抽象等艺术语言,以突破感受的经验习惯;在创作倾向上则偏重于表现自我,改变客体,表达理想。艺术中的表现具有震憾人心、高度概括、不求形似等特点。自宋以后,中国的文人画开始从着重真实地再现客观现实向着重表现主观情感方面转移。苏轼反对以形似论画,主张“寓意于物”;倪瓒说“所谓画者,不过逸笔草草,不求形似”,“聊以写胸中逸气耳”;石涛则强调“我之为我自有我在”“借笔墨以写天地万物而陶咏乎我也”。就 是把“我之肺腑,我之须眉”借“天地万物”抒发出来以“陶咏乎 我”,这是主观与客观的统一、是画家与审美对象的统一。(癸卯冬修改重发于金典心城无知堂)